《上原通りの住宅》撮影=多木浩二(無断転載禁止)

『2G(No.58/59 篠原一男)』

(G.G、2011)

《土間の家》提供=東京工業大学篠原研究室(無断転載禁止)

|

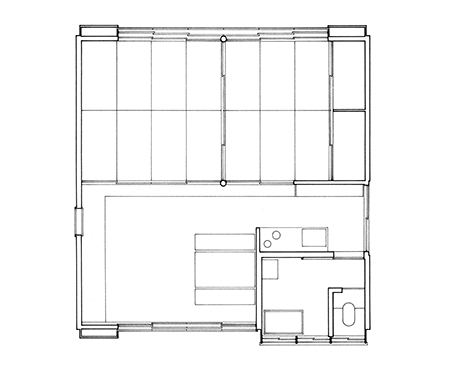

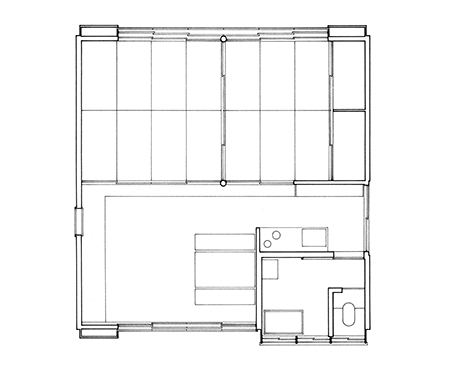

Exclusive/Inclusive

坂牛 上海の篠原一男展のオープニングで、長谷川逸子さんと伊東さんと坂本さんが出席されたシンポジウムがあったらしいのですが、坂本さんはそこで、篠原住宅の最高傑作は何かという点で伊東さんと意見が一致したと言うのです。それは何かと聞いたら、《土間の家》(1963)だと。ふつう篠原住宅の最高傑作と言えば、《白の家》とか《上原通りの住宅》が出てくると思うのですが、《土間の家》のほうがいいと言うのです。なぜお二人が評価したのか定かではありませんが、一般的に生活臭を感じさせないと言われる篠原住宅のなかにあって、《土間の家》は伝統的な日本の農家のような造りになっていて生活臭がある。篠原さんの住宅というのはきれいにしつらえてあって、家具ひとつとっても自分の選んだものか自分の頼んだ家具デザイナーのものしか置かないという徹底したところがあります。それに対して、《土間の家》というのは、何が入ってきてもいい空間になっている。そういう意味では、自分たちが考える空間に近いと感じたのかもしれません。

南 たしかに篠原さんの空間に、圧倒的にものが置いてある状態というのは想像しにくいですね。

坂牛 『2G(No.58/59 篠原一男)』(G.G、2011)の写真がまさにそれです。あそこに掲載されている写真は全部撮り降ろしですが、篠原さんが生きておられたときには絶対に世に出なかったでしょう。人がいたり、観葉植物が置いてあったり、篠原さんは絶対に許さなかったと思う。写真を使うのだったら昔のものを使えと言ったはずです。それらの撮り降ろしの写真を見て、篠原一男の建築は生きられた家として見てもすばらしいものだと思いましたね。彼はexclusiveに排除した空間をつくろうとしたけれど、《地の家》(1966)などは、いろいろなものが入ってくることでかえってよくなっている印象すら受ける。いままでとは違った側面に光を当てているという意味において、あれは貴重な本だと思います。

南 それはおもしろいですね。exclusiveかinclusiveかで言うと、ル・コルビュジエとロースの対比が思い浮かびます。ル・コルビュジエのきれいにしつらえられた空間と違って、ロースの住宅には家具があふれていて、それによって非常に親密な空間ができあがっている。しかし、ロースの空間に形式性がないかと言えばそんなことはなくて、それらが両立しているわけです。いまの話を聞いて思ったのは、篠原さんの住宅にもそのような可能性があったのではないか。篠原さんの建築では、空間がexclusiveに、抽象的につくられているけれども、それと同時に生きられた空間にもなりえた。そういう可能性があったというのはおもしろいですね。

坂牛 篠原さんは民家の研究をされていましたから、《土間の家》などは農家の伝統様式をふまえてつくられています。《地の家》にしても、非常に泥臭さを感じさせる。「亀裂の空間」という表現はホワイトキューブのシャープな空間を想像させますが、《地の家》の黒い鉄板や赤い壁紙、《篠さんの家》の金色の壁紙などに見られるように、実は素材にこだわっていた人なんですね。

天内 理論は自分の建築のごく一部にすぎないと割り切っていたところがあったのでしょうか。

坂牛 というよりも、好きなものでも自分の理論的ストラテジーに乗らないものについては書かないようなところはあったでしょうね。ル・コルビュジエにしても、さまざまな色を使っていますが、色のことは後年まで書かなかった。それは、全集をつくるときにカラー印刷では高価になりすぎるから、カラー印刷を断念した瞬間に、色のことをとやかく言うまいと判断したのだろうと言われています。でも、実物のほうではふんだんに使っているわけですね。

彼の死後、カラーの本『Le Corbusier -- Polychromie Architecturale』(1997)が出たのですが、そこには「モデュロール」と同じような色見本帳や、彼がデザインした「サルブラ・コレクション」という色とりどりの壁紙が、彼自身が色について書いた文章とともに載っています。文章のほうは訳されてもいないし、ほとんど流布していません。それは彼がメディアを重視する建築家だったため、メディアに乗っからないものについては語らないという面があったのではないか。それは篠原さんについても言えて、色や素材のような、メディアで強く訴えかけることができないようなものは、自分のコンセプトに加えないと。そういう戦略があったように思います。

南 一見反社会的とも言える、きわめて強度のあるアフォリズムと、これ以上にない強い形式性をもった、抽象度の高い幾何学的な住宅群、そして表現の流通への繊細なストラテジー。それが建築家としての篠原さんの一般了解です。が、実は土着的なものへのまなざしやポリクロミックな色彩感、あるいは素材への注視やinclusiveな気配など、抽象の対極に位置するものへの具体の感性が、篠原建築から見いだされるというのは、大変興味深い指摘です。

篠原さんの『住宅論』は、数ある建築書の中でも、特筆に値する超ロングセラーとして読み継がれていて、文字通り「バイブル」として機能している感すらあります。今後日本は、「建築を作らない時代」を迎え、「住宅建築」という文脈では社会が別の次元に突入していくことになります。しかし「住宅」という問題自体は、社会の変容に即して、ますます新しく問い続けなければならなくなるでしょう。その中で、半世紀も前に書かれたこの本が何を示唆するのか、あるいはそろそろこの書物と、皆が一斉に決別すべき時期に来たのか、それぞれが考えてみる必要がありますね。

[2014年7月6日、LIXIL:GINZAにて]

坂牛卓(さかうし・たく)

1959年生。建築家、O.F.D.A.共同主宰、東京理科大学教授。作品=《クローバー学園》《神田明神脇のオフィス》《アリスとテレス》《内の家》など。著書=エイドリアン・フォーティー『言葉と建築』(共訳)、『建築の規則──現代建築を創り・読み解く可能性』、『αスペース──塚本由晴・坂牛卓のエスキスチェック』(共書)など。

南泰裕(みなみ・やすひろ)

1967年生まれ。建築家、アトリエ・アンプレックス主宰。国士舘大学教授。作品=《PARK HOUSE》(2002)、《spin off》(2007)、《アトリエ・カンテレ》(2012)ほか。著書=『住居はいかに可能か』(2002)、『トラヴァース』(2006)、『建築の還元』(2011)ほか。

天内大樹(あまない・だいき)

1980年生まれ。美学芸術学、建築思想史。静岡文化芸術大学デザイン学部講師。共著=『ディスポジション』(2008)、『建築・都市ブックガイド21世紀』(2010)ほか。

|