| 景観・法・建築家 |

|

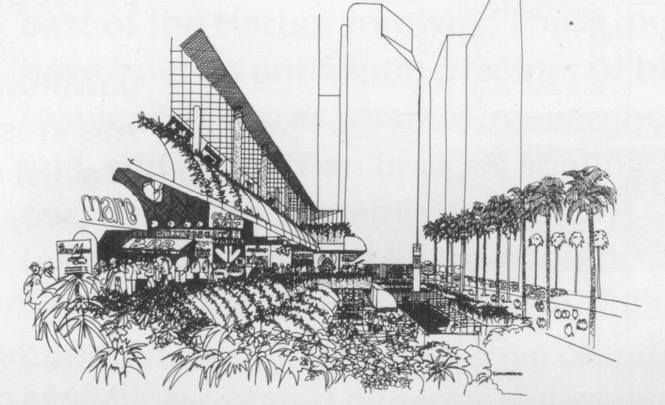

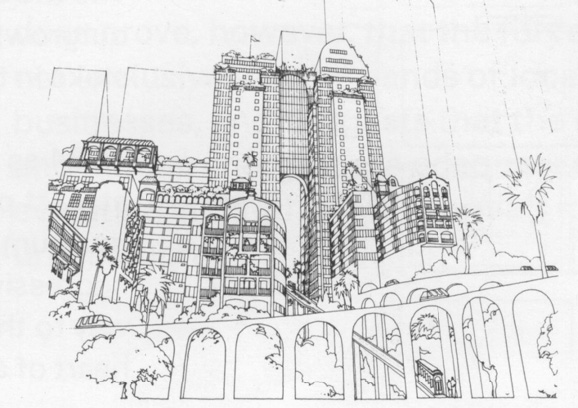

11 ルーマンについては福井康太『法理論のルーマン』、勁草書房、2004. 西坂仰「コミュニケーションのパラドクス」、土方透 編著『ルーマン/来るべき知』、勁草書房、1990.を参照   (図4) バンカーヒルコンペ (上)アーサーエリクソン案 (下)モーギル案 『arts & architecture』,fall 1981より  (写真2) 坂本一成 工作連盟ジードルンク設計競技最優秀案 模型写真、ミュンヘン、2006、(写真提供 東工大坂本研究室) |

5、脱パラドックス化 アクソメ的都市風景への建築家の参画とはさしあたりこうした「ある関係性」に基づく部分的テキストの構築に限られていると捉えてもさほどその職能を矮小化しているとは思えない。そしてこの関係性構築の契機は隣接(あるいは周辺)建物にあることが多いと言えよう。つまり建築家は景観に関しては隣接建物を参照しそれに対する態度決定をする。例えば、隣がコンクリート打ち放しなので、同じモノトーンの色使いで浮き出ないようにと考えたり、あるいはそれへ批判的に接続することもある。言い換えれば、隣接建物がAだからaを提示したりAだからBを提示しているのである。つまりそれは建築を介在させた一つのコミュニケーションとなっている。そしてコミュニケーションによって社会秩序が構成されると考えるルーマンにヒントを得てこうした参照行為を類比的に分析してみよう。 例えば隣接建物がひどく貧相だったとする。その場合こちらはこの建物に連続すれば貧相だし、非連続なら景観から突出する。無視するという一手もあるがそれは無視という形で参照している。いずれにしても、隣接建物は結果的にはこちらに何らかの影響を及ぼしているという意味において「鏡像」となっている。そして自らの景観的設計のよって立つところの正当性はこの鏡像としての隣接建物あるいは周辺建築群を含めた一つの系(システム)の中に自閉していることになる。それはある意味自己言及的でありそのデザインの是非はパラドキシカルにならざるを得ない。しかしルーマンの「時間の不可逆性」という概念を参考にするなら、こちらと参照物(隣接建物)との時間差によって「脱パラドクス化」が可能となってくる。つまり隣の建物は参照可能な限りにおいて、常に過去に建てられたものである。 そしてその時間的落差(その多寡にもよるが)は、先ほどの閉塞したシステムの外にあると考えられ、パラドックスは回避可能となるのである11。 そこで時間性に注目し歴史的な街並みを想起するなら、その形成過程とは新規参入する建築が既存を参照して連続性を重層させてきた歴史であったと考えることができる。京都の家並みにも高山の民家にも連続性が存在する。そして既述の検討によればそこでの建設年代の時間差が脱パラドクス化を生み出していると考えられる。一方モダニズムの都市計画も連続性を基調とした風景の安定性を求めた。それは一建築家の手が生む計画案の必然だったともいえる。しかしそうした単体キャラクターによる連続風景に対しては数々の批判的プロジェクトが登場してきた。1981年のロサンゼルスのダウンタウン(後に磯崎新のMOMAのできたバンカーヒル)で行われた都市開発コンペはその初期例であろう。敷地面積約4haで行われた巨大な都市開発のコンペに参加した5チームの中で勝利したのはアーサーエリクソンであった。エリクソン案は一つを除いて全てそうであったように明快なモダニスティックなものでエリクソンという一つの個性で纏め上げられた連続性の高い案であった(図4上)。一方落ちはしたが、市民や建築関係者の間で、最も評判の高かったのはモーギル案で、この案は数棟ある建物を別々の建築家にデザインさせるという手法をとった(図4下)。コンドミニアムはチャールズムーア、ホテルはリカルド・リゴレッタ、スタジオと広場はフランクゲーリである。 対照的なこの2案を自己言及理論で語るなら、一人の建築家による複数建物の巨大開発は必然的に自己言及パラドクスに陥り、一方同時的でありながら複数建築家による案は複数の個性という主体の区分が行われることで脱パラドクス化しているのである。 その後、こうした複数建築家を投入した街づくりは定着するのだが、一方で、そのマスタープラン作りは個人に委ねられることが多い。その場合この自己言及性パラドクスを回避するためのある種の自己否定的な操作が垣間見られる。例えばつい最近ミュンヘンで行われた、工作連盟ジードルンク Werkbundsiedlung Wiesenfeld, Munchenのコンペで最優秀賞となった坂本一成の計画には一つの個性とその参照、そしてその否定的な差異の生成という循環運動が見て取れる(写真2)。

|

|

|