| 景観・法・建築家 |

6 ケネス・クラーク(著)佐々木英也(訳)『風景画論』、美術名著選書 4、岩崎美術社、2000、p.321. 7 オギュスタン・ベルク(著)篠田勝英(訳)『日本の風景・西欧の風景-そして造景の時代』、講談社現代新書、1990、p.54. 8 ベルクは前掲書の中で絵画における視点の変更をポストモダンの先取りと捕らえ、当時やっと出現するモダン地理学の後進性を指摘する。実際モダン地理学であるところの自然地理学に対してイーフー・トゥアンの『空間の経験』やエドワード・レルフの『空間の現象学』に代表されるような人文主義地理学の登場は70年代以降のことである。  (図3) 横山正「透視図と軸即図透視図法の世界-I」、『ディテール』61号、p.18. 9 中村良夫・フィリップ・ニスの対談、田路貴浩編『環境の解釈学』、学芸出版、2003、p.113. 10 ギーディオン、G(著)太田実(訳)『空間・時間・建築』、丸善、1976. |

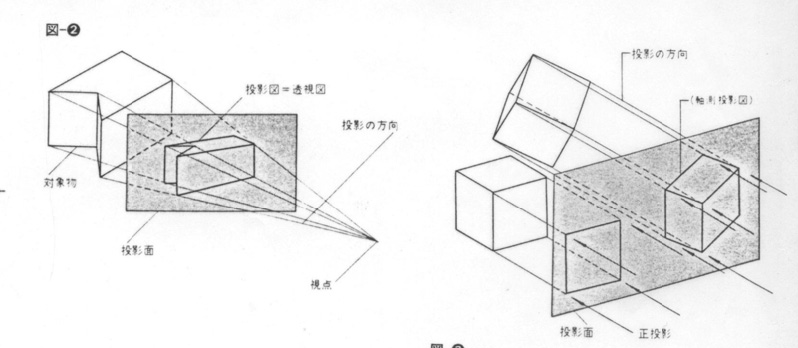

3、二つの視線 ところで、都市にはこれら「眺望指針」の指定するような軸線が通ったパース的構図で眺めるような歴史的建物ばかり建っているわけではない。現代都市には歴史的建物と現代的建物が混在している。そして双方の建築原理の差を視覚的な切り口で考える時、景観に関わる本質的な問題が浮き彫りとなる。そこで先ず西洋における景観の起源からはじまりこの二つの差までを駆け足で概観してみたい。 景観を社会の集団表象として見出す上で絵画は貴重な資料となる。例えばケネス・クラークの『風景画論』は、西洋における風景への眼差しを多く示唆するものであるが、それによると風景画の発生は17世紀と考えられている6。 またオギュスタン・ベルクはこうしたルネサンスの風景画の出現を近代の主体の出現と関連付けて次のように述べる7。 風景の観念はこうしてルネサンス期のヨーロッパに現われたのだが、これは近代の主体の出現と相関関係にある。つまり自己とそれをとりまく環境を区別し、その間に距離を設ける主体の出現との相関である。事実一方では、絵画における風景画の発展と、いわゆる線的ないし古典的な遠近法の完成の間に時期の符合が見られ、また他方では、このプロセスと、当時の思想潮流において近代的な主体が徐々に確立されていったプロセスの間に、深い類比関係が感じられるのである。ベルクが指摘するようにある関連性を持って、風景・主体・パースは歴史の中に同時的に登場してきたのである。その中でパース的な視線が近代絵画、特にキュビズムによって乗り越えられたことはよく知られるところである8 。キュビズムは観察者の視点を一点に定めて対象を観察するのではなく、対象の廻りをぐるりと一周し、横にあるものも前から見た絵の中に描こうとした。パースのルールを破ったのである。そして期を一にして建築の世界ではアクソノメトリックと呼ばれる図法(以下アクソメと記す)が多用される。この図法は視点を一点に定めるパースと異なり仮想の無限視点によって構成される(図3左パース、右アクソメの概念図)。 パース的視線が建築の方向性及び、視点に対峙するファサードなる正面をつくり、そこから見られるような建築を生み出したのに対して、変更後のアクソメ視線は建物を見る視点を指定するものではなく、無限な多方向視線を許容する。その結果ピロティや屋上庭園のような、今まで注視されなかった建物上下にまで神経を行き届かせたのである。 都市の中にはパース的視線によって作られた歴史的建物とアクソメ的視線によって作られたモダニズム以降の建物が混在する。その量はロンドンのような西欧の古い都市では前者が多く、東京のようにパース的建物が明治以降に輸入され、かつ戦火で崩壊した都市では後者の方が多くなる。つまり「眺望指針」で指定された3つのパース的建築物はその意味では数少ない貴重な過去の遺産であり、それらの保護は妥当だが、一方数では圧倒的に支配的なアクソメ的景観への視座こそが、今問われなければならない。 4、アクソメ都市への眼差し 視覚の構成が明快なパースペクティブな構図は制御しやすい。一方ビューポイントが無限にあるアクソメ的構図は扱いづらい。何故なら、建築を見る場が定まらないからである。そこで先ずそうした不定の視線を読み解くとはどういうことなのかを考えてみたい。 景観を記号学的に分析する中村良夫によれば、「景観は、記号と記号の間の相互作用、あるいは記号の集合体であるテキストとテキストの相互作用によってつぎつぎに新しい価値を生み出していく」9 ものと考えられる。遠景としてある山を眺める場合でも近景としての自らの周囲(中村はそれをエゴフィールドと呼ぶ)が変われば全体としての景観の見え方や意味は大きく変わる。北斎の富嶽三十六景などはそのいい例であるという。つまり景観は 視点移動に連動した変化するテキストである。既述の通りモダニズム以降の建築は移動視点を意識して作られてきた。ギーティオンが言うように、その移動が時間という概念を建築の中に内包させたのであり、キュビズムにおける視点移動との相同性がそこに見られる10 。そして建築がそうしたシークエンシャルなものへ変貌した以上、その連続体としての環境が中村の言うように読解されるべき連続したテキストとして存在している。 読解する視線が恒常的に不定で運動を内包する傾向を内在させるならそれに対応しようとする建築家の方法論もパースの視界が包含する大スケールで静的な視点に対峙するものにはなりにくい。もちろんパース的な視点を取り入れた建築が今後も発生することは十分ありうるとしてもその数は少ないであろう。建築家の意志に加え都市の状況はむしろそうしたパースの消失点ではなく側面を形成する建築をはるかに多く生むと思われる。そうした建築はパース的な大きな構図に対してむしろ局所的な建築(小さいという意味ではない)と言え、全体の構成に参画する何かではなく、隣接建築とブリコラージュ的に「ある関係性」を発生する部分を構築していくのである。 |

|

|