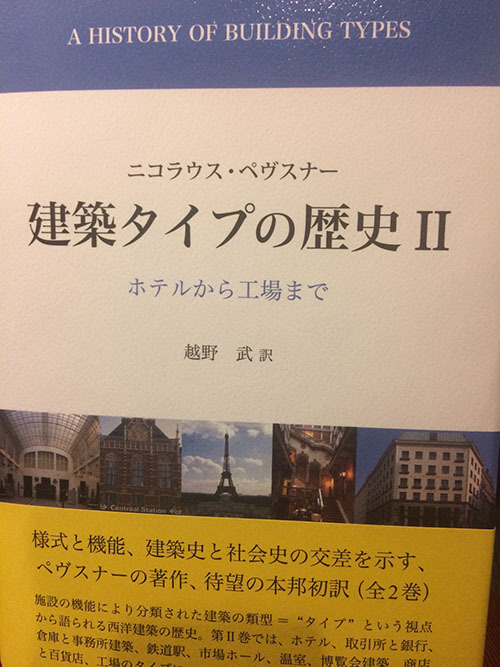

レイナー・バンハム『建築タイプの歴史』は近代まで建築史において王宮と教会しか登場しないのにそれ以降数多くのビルディングタイプが登場それらを説明する本である。産業革命と近代市民社会が社会の資産構造を平準化して、社会の分業体制を作ったことが様々な新たな建築タイプを作ったということが書いてあるはずなのだが、よくよく読んでみると、けっこうどのビグディングタイプもオリジンは中世にあったりするから予想を大きく外れる。もちろん近代に入りそのオリジンはドラスティックに変貌するのだがそれでもあるはある。まるっきり新たに登場するのは駅くらいである。