批評家と建築家

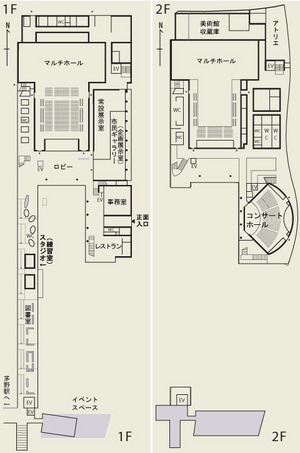

午前中、学生及び、助手のH氏と松本市芸文を見て回った。H氏は日本建築史の専門であり祭りと建築の研究をしている。製図の助手としてすばらしい活躍をしてくれている。しかしH氏と伊東さんの建物を見ながら建築の話をすればどうしたって歴史的視点に偏る、設計者なら気になるようなある部分に入れないのは言うまでも無い。例えば、大道具動線を中央にしている劇場プランの反転性がシドニーと一緒だとか、おにぎりガラスの入っているパネルのシールディテールとか、アプローチの空間がpmtビルを彷彿させるとか、回転移動スロープのきっと高いだろう値段の話とか、ちょっと不思議な色に輝くステンレスhlの仕上げの謎とか、黒いフライタワーはやはり黒だとか、そういうつまりは設計者でないと理解できないようなオタク話しは始まらない。そんなこと当たり前だし、どうでもいいことじゃん。と切って捨ててもよいのだが、やはりこういうことも結構鑑賞の深みである。

同じ日の午後高橋晶子さんと茅野市民ホールを見ながら交わされる会話はやはり当たり前だけど設計者の共通理解の上で始まる。それは作り方を知っているからである。「古谷さんは大手に入ってないのに大手のディテールを知っていてそれを住宅でもできるのが凄い」と僕が言うと、「それが駄目なんじゃない?」と高橋さん。「そうじゃなくて知っていても住宅じゃ使えないものなのにやらせちゃうところが凄いということ」「そうねえ」と答えが返ってくる。

建築設計している人なら分かるこういう会話は別にジャーゴンではなくて、鑑賞のスパイスであり深みである。だから建築を語るというのはこういうこともやはり重要である。制作論なしの批評はやはりどうしたって物足りない。青木さんの言葉が面白いのはそこなのである。あの言葉は制作の言葉であり批評家からは生まれない。

多木さんは設計しない人の中では格段によく知っていた人だから建築家と話しができた数少ない批評家である。制作論がかなり分かる批評家だった。もちろん逆に建築家は批評を知らなければない。批評できない建築家は深みが無いと誹られても仕方ないかもしれない。